回顾历史:抗战时期內迁的高校

内容来源:深度优成微信公众号

抗日战争全面爆发后,为保存中华民族科学和文化的种子,国民政府有计划地将平津和东南沿海一带的大学迁往内地。

这些內迁的大学几乎囊括了当时国内所有的知名高校,如大家耳熟能详的西南联大迁往昆明,中央大学、交通大学、复旦大学迁往重庆,武汉大学迁往四川,浙江大学迁往贵州;除此之外,还有一些大学由城市迁到本省比较偏远的县镇。

抗战史上的这次高校内迁既支持了全民抗战,又促进了大后方的文化教育发展,更成为中国教育事业薪火相传的一个象征。

国立西南联合大学

1937年7月7日,卢沟桥事变发生,平津沦陷。南开大学直接被日军的炮火炸为废墟,北京大学、清华大学也停止办学。三所大学决定合并南迁,1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。后由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月,国立西南联合大学在昆明成立,简称「西南联大」。

昆明大西门外西南联大校址

根据《西南联大校史》的记载,当年分三路赶赴昆明的师生中,一批走水路,取道香港,坐船到越南,再走滇越铁路。一批坐汽车,也是从南边绕路,取道广西,经友谊关进入越南,走滇越铁路。第三批最令人印象深刻,取名「湘黔滇旅行团」,由长沙经益阳、常德、桃园、芷江、晃县、玉屏、贵阳、镇宁、丰彝等地,徒步跨越湘黔滇三省到达昆明。

湘黔滇旅行团一共有284个学生,由11个老师带队,1938年2月20日出发,全程共计3500里,行程68天,除沿途休息及天气原因阻滞外,实际步行40天,平均每天行程32.5公里。于4月28日抵达昆明。

湘黔滇旅行团內迁路线

三所学校内迁到昆明时,没什么家底儿。战争期间,办学经费也非常吃紧,盖一个房子都缺钱。最后只有教室的屋子用上了铁皮屋顶,学生宿舍都是茅草顶。在电影《无问西东》中出现过的教室漏水、学生跑警报、学生参军等画面,均是当时真实出现过的,是对历史的真实和客观的反映。

学生几乎每天都要跑警报

当时学生参军的影音资料

抗日战争胜利后,1946年7月31日国立西南联合大学停止办学,三所大学回归原址,各自办学。西南联大师范学院留联大旧址独立设置,定名国立昆明师范学院,1984年改称云南师范大学。

现在的云南师范大学,过去的西南联大

西南联大只存在了短短八年零八个月,却是中国高等教育史上的一个传奇,因为她诞生了172位院士,8位「两弹一星」元勋,2位诺贝尔奖得主,9位党和国家领导人,培养的人才超过战前北大、清华、南开三所大学30年培养的人才的总和。

华西坝“五大学”

1937年抗日战争爆发后,中国东部、中部的高校被迫西迁。应华西协合大学(当时英美教会组织创办的一所教会大学)校长张凌高之邀,山东齐鲁大学、北京燕京大学、南京金陵大学和金陵女子文理学院云集成都南郊华西坝,使之成为著名的“五大学”(Big five)。

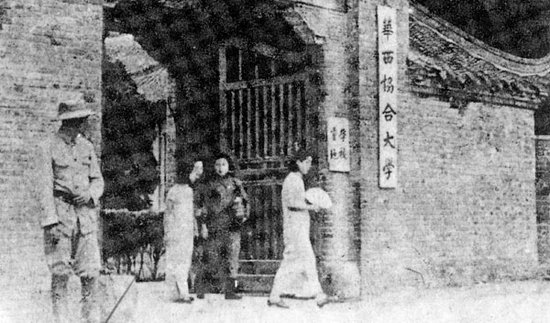

抗日战争时期的华西协合大学校门,挂着“学校重地”的牌子,还有军警站岗

1937年10月,中央大学医学院和畜牧兽医系第一个迁移坝上;11月25日,金陵大学的师生从南京起航先后出发,经重庆抵达成都;与此同时,远在山东的齐鲁大学也迁至坝上。1938年1月,已被战火冲散的金陵女子文理学院师生分别从武昌和上海奔向成都,其他散居各地的同学也从四面八方汇集华西坝,当年秋季,学校正式招生开学。最后到达华西坝的是燕京大学,1941年12月,日寇占领了燕大校园,逮捕了30余名师生,学校被迫解散。第二年春天,燕大师生们冒着危险,穿过沦陷区奔向成都新校址,有的同学甚至是沿途乞讨而来。1942年春夏之交,饱受磨难的燕京大学在华西坝开学。

中央大学医学院已于1941年秋季迁出,至此华西坝共汇聚了华西协合大学、金陵大学、金陵女子文理学院、齐鲁大学和燕京大学五所高校。由于这些学校都是当时中国高校中的佼佼者,所以人们将华西坝五大学誉为“Big Five”(五强),也习惯地称这一时期为“五大学时期”。

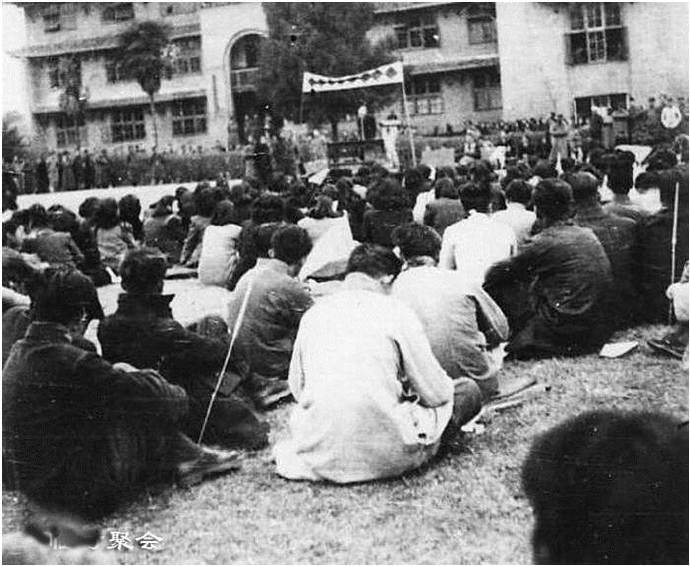

“五大学”聚会,建筑为华西协合大学教育学院大楼

“五大学时期”是华西坝一段独特而空前的历史,伴随着抗日前线的血雨腥风,坝上的高等教育不仅没有萎缩,相反却得到了继承和发展。各大学在条件异常艰难的情况下增设了一批新系科,当时华西坝汇集了文、法、理、医、农五类学科六、七十个系,数千名莘莘学子。

在这种情况下,华西坝的校舍和设备被发挥到了极至,广大师生因陋就简,阁楼、地下室、洗衣房都变成他们学习和工作的好地方。各校师生朝夕相处,取长补短,五校采取松散结盟的方式,相互利用对方的师资、校舍、设备进行协作办学,对教学采取统一安排、分别开课的办法,允许学生在校际之间任意选课,各校承认学生读得的学分,教授师资和教学设备也可以互通有无,一时间华西坝成为五大学共同的家园。

美丽的华西坝

在全民抗战和世界共同反法西斯的形势下,“五大学”的师生们积极投身于抗日救亡活动。学校先后成立了抗敌后援分会,“五大学”学生抗敌宣传团,“五大学”学生乡村服务团、战时服务团等,宣传抗战,唤起民众,组织为前方将士募集寒衣,亲手制作冬衣,义卖献金支前,音乐会义献募捐等各种抗日救亡活动。音乐义演从在成都及周边、到重庆都取得巨大的成功,电台还不时播出。

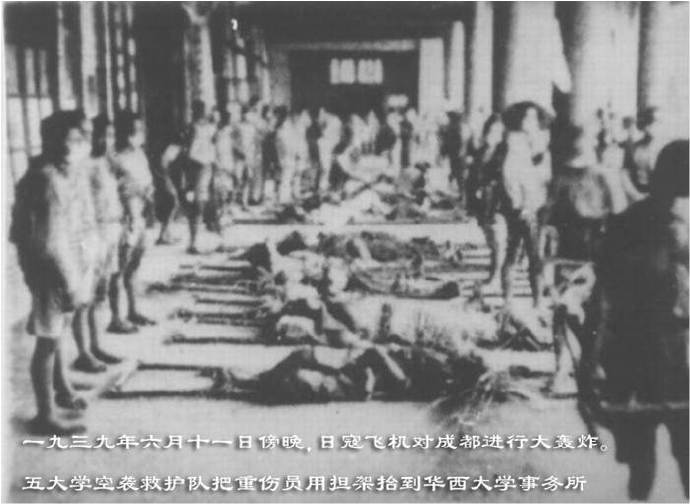

1939年6月11日傍晚,日寇飞机对成都进行大轰炸。“五大学”空袭救护队把重伤员用担架抬到华西协合大学事务所

抗日战争结束后,各大学纷纷回迁,师生们依依惜别,曾名扬大后方的“五大学时期”画上了一个句号。

国立浙江大学

淞沪会战爆发后,浙大迁校已势在必行。竺可桢认为,浙大决不能迁到大城市,而是要搬到那些从未有过大学的城镇,以至僻静的农村,使大学内迁与中国内地的开发有机地结合。在这个方针指导下,从1937年11月开始学校从杭州往内地西迁,此后两年多的时间里,浙大师生经浙、赣、湘、粤、桂、黔等六省,行程5000余里,于1940年初,到达贵州的遵义和湄潭,并在那里坚持办学长达七年之久。由于浙大西迁的路线与中央红军的长征线路大体相同,而落脚点又是对中国革命具有转折意义的遵义,故后来史家又称其为“文军长征”。

浙江大学西迁线路图

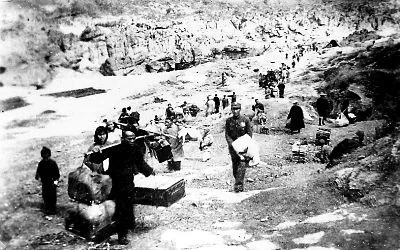

西迁途中的浙大师生

在动荡岁月里,浙大各年级的课时安排都按原计划完成,各项实验也不放松。1944年,交流学者李约瑟博士应邀来到浙大,当时看到浙大在这么艰苦条件下师生科研水平竟还能这么高,十分惊叹,称浙江大学为“东方剑桥”。

西迁贵州湄潭时“国立浙江大学”校门

抗日战争结束后,1946年秋学校迁返杭州。至1948年3月底,浙江大学已发展为拥有文、理、工、农、师范、法、医7个学院、25个系、9个研究所、1个研究室的综合性大学。

1952年,全国高等学校院系进行调整,浙江大学的学科和院系设置发生了很大变动。其部分系科调整到省外兄弟院校,部分院系或独立成校,或与之江大学、浙江省立医学院等院校组合重新建校。浙江大学文学院、理学院的一部分、之江大学的文理学院和浙江师范专科学校合并,建立浙江师范学院,1958年又与新建的杭州大学合并,定名杭州大学;浙江大学的农学院单独分出成立浙江农学院,1960年更名为浙江农业大学;浙江大学的医学院与浙江省立医学院合并,成立浙江医学院,1960年更名为浙江医科大学。调整后的浙江大学成为一所多科性的工业大学。

经国务院批准,1998年9月15日,浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并组建为新的浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。

浙江大学校园一角

国立武汉大学

1938年,为了躲避战火,武大决定举校迁往四川乐山,1200多名大学生在三个多月的时间里完成搬迁任务,开启了为时八年的异地办学篇章。

武大学生乘船西迁途中

在1938-1946年的乐山时期,国立武汉大学共设有文、法、理、工四大学院及十五个院系。起初,武大租用的房屋大多残破不堪,乐山百姓倾力相助,一应文庙、古寺等地方均修缮以作学堂、活动室、实验室之用。

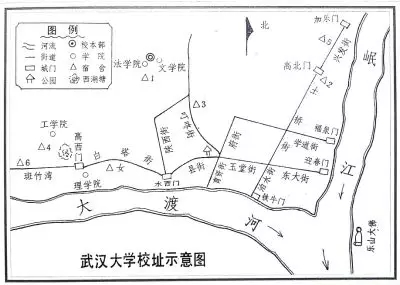

学校本部及文学院、法学院、图书馆、大礼堂等均设在乐山文庙,时称“第一校舍”;工学院及实习工厂设在高西门外的三育学校,时称“第二校舍”;理学院设在高西门外的李公祠,时称“第三校舍”;教职员工及学生宿舍则分散在城内外各处。

武汉大学校址示意图

乐山时期是武汉大学历史上物质生活最艰苦的时期。

薪金减少,物价飞涨,即使是大学教授,其薪水甚至都不足以养活自己和家人,而莘莘学子更是连温饱都难以解决,吃的是掺杂砂石稗谷的“八宝饭”,穿的是缝满补丁的破旧衣。

由于生活、医疗条件恶劣,十多位教师被贫病夺去了生命,而学生的死亡人数更是在百人以上,学校公墓也不得不一再扩大,甚至被称作“第八宿舍”(学校宿舍实际只有七座)。

为解决生计,武大师生不得不抽出大量时间从事各种“副业”。这些副业概括起来主要有三种形式:翻箱倒柜,变卖旧物;兼职代课,属文作画;做小买卖、小生意。

国画家关山月所作《今日之教授生活》,画中人物为乐山时期国立武汉大学数学系教授李国平

1945年8月10日,武汉大学电机系力讯社学生通过实验室电台率先得知日本准备投降的消息,并迅速传布到整个乐山城。当日,武大师生与乐山人民举行了盛大的游行,庆祝抗战胜利结束。

1945年9月1日,按照国民政府教育部训令,学校成立了“国立武汉大学复校委员会”。

1946年3月20日,第一批货物启航;6月20日,首批人员启程;10月,大部分师生经千里跋涉,回到武汉珞珈山。

1946,国立武汉大学恢复农学院,1947年,又增设医学院。至此,“文、法、理、工、农、医六大学院并驾齐驱”的目标成为现实。

新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。

1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升,2019年,学校在QS世界大学排名中位列第257位。

武汉大学樱花

参考材料来源:

红色力量传播、清华研读间、武汉大学学生会等微信公众号;文史天地期刊;浙江大学、武汉大学官网