从《2019年高招调查报告》看高考招生新趋势

今年,全国高考报名人数1031万,再次突破千万,创下了2010年以来的历史新高。今年,是我国高校招生大扩招20周年;同时,新一轮高考改革正在平稳有序推进,又有八省市驶入新高考轨道,北京、天津、山东、海南四省市则是新旧高考转轨的交接之年。今年,高职扩招100万。可以说2019年是高考改革进程中承前启后的一年。

今年的高考呈现出哪些新特点、新趋向,将会对持续推进中的高考改革乃至基础教育人才培养产生哪些影响?让我们一起通过《2019年高招调查报告》透视高考。

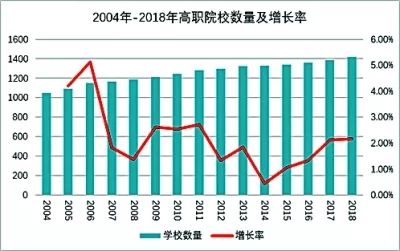

高等教育办学规模不断扩大 2019年,高考报名人数历经10年再次跃上千万量级,与此同时,高考录取率已攀升至高位。2008年高考报名人数达到1050万峰值时,录取率仅为57.87%,而2018年高考录取率已高达81.13%,部分地区未完成招生计划。我国高等教育规模不断扩大,即将进入普及化阶段。 近些年来,部分地区未完成招生计划的情况较为突出,但未完成招生计划人数仍在可控区间。以江苏、河北两地为例,江苏地区2016年未完成招生计划人数达到4.2万,2017、2018年则控制在了2万人左右;河北地区2014年未完成招生计划人数达到2.8万,但2017年已回落到0.75万。 在高考报名人数上涨、高考实际录取率处于高位的同时,高等教育办学规模也在不断扩大。 一方面,高校数量一直在持续增长。1978年我国仅有598所高等院校,1998年大扩招前,高校数量增加到1022所,20年间大约翻了一番。截至2018年,我国高等院校总数达到2663所,约为1998年的2.6倍、1978年的4.4倍。另一方面,高等院校的在校生规模也不断扩大,尤其是1999年大扩招后,增长趋势愈加明显。1978年,全国普通高等院校本专科在校生人数仅为85.6万,1998年达到340.9万,20年间增长了约3倍。截至2018年,普通本专科在校生人数达到了2831万,大约是1998年的8.3倍、1978年的33倍。 可以说,我国已建成了世界上规模最大的高等教育体系,高等教育毛入学率迅速提高,即将进入普及化阶段。 高校招生呈多元化录取趋势 01 自主招生政策收紧,部分院校计划缩减超六成 2010年7月颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》对高考招生制度改革明确提出了“分类考试、综合评价、多元录取”的方针。2013年11月印发的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确了综合评价、多元录取的改革路径。 6月7日,在北京中国人民大学附属中学考点外,送考老师为考生加油。新华社发 我国高等院校招生从单一高考统招向多元化录取的发展趋势已经越来越明显。这些年来,我国进行了诸多高校特殊类型招生方式的有益尝试。随着高考改革进程的深入,教育部从着力促进公平、科学选才出发,对特殊类型招生工作进行规范。 2019年堪称自主招生史上“最严”的一年,教育部对自主招生做出了10项严格要求,严格控制招生规模即为其中之一。 在往年的自主招生中,大多数高校实际录取人数低于招生计划人数。在2018年公开招生人数信息的79所自主招生高校中,有76所高校未完成自主招生计划。 根据相关部门严管自主招生的要求,各高校大规模缩减了自主招生数量。中国教育在线对70所开展自主招生的高校进行了数据采样,仅两所高校自主招生计划与去年持平,其余高校均缩减了计划。其中,有13所学校的自主招生计划缩减了60%,另有28所高校,2019年自主招生计划与2018年实际录取人数一致。 此外,2019年高校自主招生的要求普遍提高。清华、北大2019年自主招生最低要求明显提高,并且缩小了目标生源范围,最大优惠幅度也均由2018年的60分下降至今年的20分。 02 综合评价成高校选拔人才探索趋势 随着高考改革的深入推进,综合评价改革试点工作逐步展开,范围不断扩大,招生人数也不断上升。2019年全国共有99所高校开展综合评价招生试点,其中有14所高校面向多地区进行综合评价招生,剩余85所高校在其省内进行综合评价招生。 以浙江省“三位一体”综合评价和上海综合评价招生试点为例,新高考地区推行综合素质评价取得了重要进展。一方面,综合评价招生的覆盖面越来越广,采用综合评价招生的高校数量越来越多,招生人数逐年增加。在浙江省实施“三位一体”综合评价招生的高校已从2011年的2所增加到了2018年的59所,其中含9所部委及省外高校。2018年,浙江省通过“三位一体”综合评价招生方式所录取的学生人数达到了10500,较2017年增长近3000人。另一方面,综合评价已经成为个别高校的主要招生方式。数据显示,2018年,在浙江实施“三位一体”综合评价招生的9所部委及外省高校中,除浙江大学以外的8所高校“三位一体”招生计划总人数为1014,而这8所高校的统招总计划人数仅78人。 2018年,在上海市实施综合评价招生的院校共有10所,总计划人数为2201人。其中,复旦大学和上海交通大学2018年综合评价招生计划占总招生计划的比例分别达到了90.43%和88.91%。 03 “三大专项计划”力保贫寒学子上好大学的机会 旨在增加贫困地区学生接受高等教育机会的三大专项计划自落地实行以来,招生规模不断扩大。三大专项计划是指国家专项计划、地方专项计划及高校专项计划。2018年三大专项计划总录取人数达到10.38万,较2017年增长3800人。 国家专项计划自2012年起开始实施,招生学校覆盖所有中央部门高校、地方211高校及其他地方重点高校。2012-2017年国家专项计划招生规模由1万名增至6.3万名,实施区域由680个贫困县扩至832个贫困县及重点高校录取比例相对较低的河北、山西、安徽、河南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃等10省区。 高校专项计划招生人数的增长趋势也较为明显。清华大学2018年高校专项计划录取人数为79人,较2017年增长10人;北京大学2018年高校专项计划录取人数为82人,较2017年增长26人。在为贫困地区学生提供更多机会的同时,专项计划也兼顾了对学生质量的要求。部分高校专项计划对学生高中学习成绩提出了要求,目的还是招收成绩优异、学习能力突出的农村学生。 04 确保公平,保送生门槛进一步提高 目前,具备高校保送资格的学生仅有5类:省级优秀学生、中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐优秀学生、公安英烈子女、退役运动员。据教育部发布的《2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》显示,2020年起获得“省级优秀学生”称号的学生也将不再具有保送资格。 高考改革因地制宜平稳推进 2019年4月,第三批8个省市的高考改革方案最终公布。在总结之前试点经验的基础上,本次落地的8省市改革方案进行了因地制宜的调整。8省市的高考选科模式均采用了“3+1+2”,物理、历史成为首选科目。选考科目的计分办法也进行了调整,物理、历史以原始分计入,再选科目采取“1分一段”的等级赋分方式。 01 由东部试点转向中西部推广新阶段 目前,已有14个省市开启了新一轮高考改革,并且由东部试点开始向中西部推广。2014年浙江、上海率先启动高考改革试点;2017年北京、天津、山东、海南4省市第二批高考改革试点启动;2018年河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省市第三批高考改革启动。 从报名人数上看,此前启动的6个省市,除山东、浙江外,考生总量都相对较少。2018年第一、二批6个省市高考报名总人数为112.4万。而此次启动的省市基本都是高考大省,考生数量庞大,第三批8个省市高考报名总人数为303.79万。第三批启动的8省市,着眼于各省市具体情况,实施了因地制宜的方案。 02 高考选科模式转向“3+1+2”,物理、历史为首选科目 第三批8省市高考改革方案与此前启动的6省市方案有所不同,选考科目模式由“3+3”转向“3+1+2”,物理、历史为首选科目,必选其一;在招生录取时,按物理、历史两个类别分列计划、分开划线、分别投档、分开录取。这一举措强调了物理、历史学科的基础性地位,有望解决此前其他省份高考改革方案执行过程中出现的物理选考人数下降的问题。 在“3+1+2”模式下,选科组合由先前试点地区的20种组合降低至12种组合,有利于引导学生合理选课,并且降低了中学选课走班教学难度,更加符合地方实际,更有利于中西部省份推进高考改革。 03 一分一档加强高考成绩区分度 高考改革因地制宜,不同地区根据其自身情况采取了不同的赋分办法。新启动高考改革的8省市方案中规定,首选学科(即物理、历史)以原始分计入高考成绩,再选学科(即化学、生物、思想政治、地理)采用等级赋分,并确定为“一分一档”。 与之前已落地的6省市高考改革方案相比,本次落地的8省市方案中所采取的赋分方式明显是针对考生规模扩大的情况,有效提升最终高考成绩的区分度。在之前已落地的6省市中,除山东采用“一分一档”的赋分办法外,浙江、海南、天津、北京、上海均采用了“三分一档”的办法,且所有选考科目均采用了等级赋分的方式。 高职院校规模持续扩大 继1999年大扩招后,今年高等教育再次迎来大扩招,这次的主角变成了高职院校。3月5日,李克强总理在政府工作报告中提出,2019年高职院校扩招100万。 高职院校在我国高等教育中拥有非常重要的地位,高职院校数量占了高等院校总数的一半以上。教育部公布的数据显示,2018年全国共有普通高等院校2663所,其中高职院校有1418所,占比为53.2%。 近些年来,高职院校规模在持续扩大。一方面,高职院校数量保持了一直以来的增长趋势,近15年增加了371所。另一方面,高职在校生人数也在不断上涨,2018年达到了1133.7万人,近10年增长了17.5%。 延伸阅读:《2019高考人群调查报告》 高考是中国大部分中学生必须经历的成人礼,是学生、家长乃至全社会的大事。根据教育部数据,2019年全国高考报名人数达到1031万,创下了2010年以来的历史新高。 但在高校扩招和录取率逐年攀升的背景下,“一考定终身”的认知发生动摇。报告指出,42.9%的高三学生认为高考是改变命运最重要的机会,而在其家长人群中,这个比例仅为20.3%。同时,77.4%的家长认为高考不是唯一,家长比子女“看得开”。 有数据显示,中国每年约有800万应届毕业生,就业难直接影响考生对学校和专业的选择。报告显示,近7成高三学生认为在填报高考志愿时会首先考虑专业前景,理学、医学、经济学是考生意向就读的前三类专业,这与就业人群看好的专业一致。名校情结降低,理性主义上升成为趋势。 因地域来源和城市级别不同,一二线与三线及以下地区考生在许多方面分际明显。在择校问题上,报告显示,56%的考生计划报考一线城市学校,但最终近6成考生选择在家乡省份内的大学读书。值得关注的是,来自三、四线城市的大学生去外地上学的意愿更强烈。 从来自不同地域的学生人群来看,生活费从城市高线到低线依次递减。一线城市大学生每月生活花销1753元。同时,11.3%的来自一线城市的大学生表示目前的生活费全由自己解决,为所有地域学生中的最高,次高的是来自乡村镇的大学生,这一比例是6.2%。地域上的高低两级学生表现出较强的经济独立性。 在就业方面,报告显示,48.3%大学生希望毕业后在一线城市就业。然而在户籍、生活成本等多重因素作用下,非一线城市大学生想留大城市却留不下。最终仅19.8%的上班族留在一线城市工作。 报告还显示,19%的一线城市大学生计划取得博士学位后再进入职场,是其他线级城市大学生的4—5倍。反之,乡村镇出身的大学生在取得专科学历后即准备进入职场的比例远高于一线城市大学生,达27%。 同时,报告发现,大学生就业目标随着城市级别的下沉而逐渐模糊,来自乡村镇的大学生有近3成对未来的工作没有清晰规划,在所有城市级别学生中占比最高。让人意想不到的是,一线城市学生考公务员的意愿高于其他线级城市。毕业后打算创业比例最高的反倒是乡村镇大学生。政府和高校在进行就业辅导和扶助上,应重点关注乡村镇大学生群体。 报告对就业人群的工作现状也进行了调查。双一流高校毕业生就业满意度最高,二三本院校的毕业生对当前工作满意度最低,甚至低于专科院校毕业生。这显示,二三本院校在办学过程中,应加强培养学生的未来职业规划和工作技能。 业内人士认为,报告为考生和家长提供了一本报考“实用指南”。同时报告清晰揭示了不同地域考生在教育、择校和就业上的区别,折射出城乡、区域和校际的办学差距,为有关部门推动城乡教育均衡发展,促进教育和就业公平提供了很好的参考。 考前如何准备?考后如何填报?高考千头万绪,对考生和家长而言,准确、有效的信息十分重要。 报告显示,过半的高三学生及家长了解高考信息的第一渠道是学生所在学校的老师、同学等身边人,高于各省招生办网站和教育部官方网站。信息靠打听,这与互联网时代显得有些格格不入。 受到网民广泛欢迎的社交网络、视频、短视频等偏日常娱乐性的信息渠道则在排名中比较靠后,显示越权威的信息发布主体越受考生和家长的信任。 报告显示,高校录取和本地高考政策是高考内容供给的洼地,平均6成以上的考生和家长认为这两方面的内容依然缺乏渠道了解。对于缺乏渠道了解的高考信息,超过50%的考生和家长选择了供给比较充分的高考录取政策和本地高考政策。报告认为,信息发布渠道虽多,但过于零碎,缺乏一个优质的内容整合平台。 报告认为,对于内容平台来说,加强招考信息的本地化属性,做好信息整合,是提升内容关注程度的好办法。据统计,高考期间有超过2000万人次在趣头条浏览相关信息。 来源:光明日报、中国日报网、新华社